Maria Velho da Costa

(Lisboa, 1938 - Lisboa, 2020)

(Lisboa, 1938 - Lisboa, 2020)

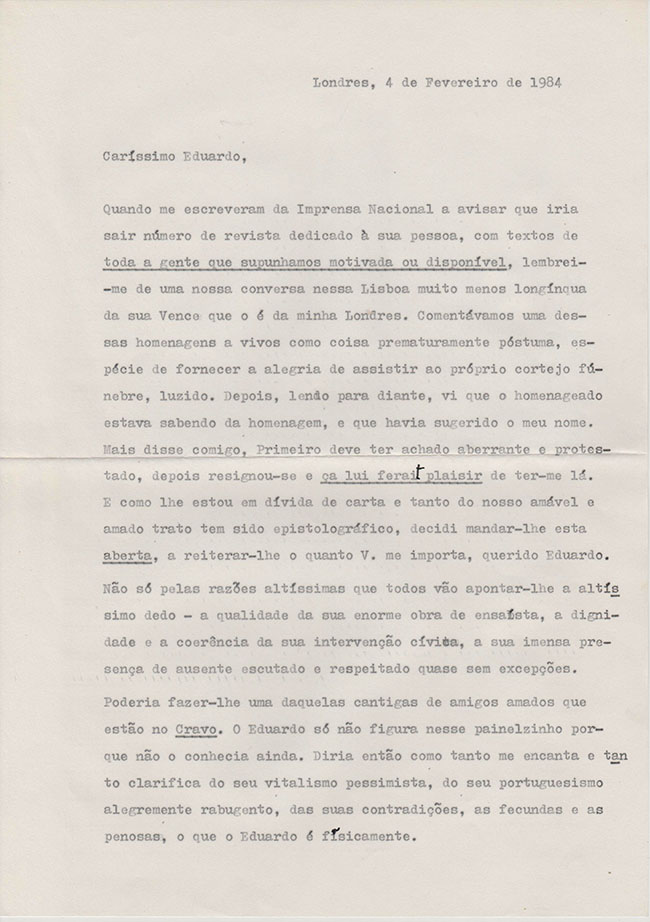

Londres, 4 de Fevereiro de 1984

Caríssimo Eduardo,

Quando me escreveram da Imprensa Nacional a avisar que iria sair número de revista dedicado à sua pessoa1, com textos de toda a gente que supúnhamos motivada ou disponível, lembrei-me de uma nossa conversa nessa Lisboa muito menos longínqua da sua Vence que o é da minha Londres. Comentávamos uma dessas homenagens a vivos como coisa prematuramente póstuma, espécie de fornecer a alegria de assistir ao próprio cortejo fúnebre, luzido. Depois, lendo para diante, vi que o homenageado estava sabendo da homenagem, e que havia sugerido o meu nome. Mais disse comigo, Primeiro deve ter achado aberrante e protestado, depois resignou-se e ça lui ferait plaisir de ter-me lá. E como lhe estou em dívida de carta e tanto do nosso amável e amado trato tem sido epistolográfico, decidi mandar-lhe esta aberta, a reiterar-lhe o quanto V. me importa, querido Eduardo. Não só pelas razões altíssimas que todos vão apontar-lhe a altíssimo dedo – a qualidade da sua enorme obra de ensaísta, a dignidade e a coerência da sua intervenção cívica, a sua imensa presença de ausente escutado e respeitado quase sem excepções.

Poderia fazer-lhe uma daquelas cantigas de amigos amados que estão no Cravo2. O Eduardo só não figura nesse painelzinho porque não o conhecia ainda. Diria então como tanto me encanta e tanto clarifica do seu vitalismo pessimista, do seu portuguesismo alegremente rabugento, das suas contradições, as fecundas e as penosas, o que o Eduardo é fisicamente.

A cabeça ligeira, o lábio e o nariz finos de comedor de livros, o recorte quase cardinalício da identificação detestada e recusada com suavidade muito mais bravia que a aparência. Um pouco biqueiro mas guloso a alimentar-se, à la fois metáfora e literalidade, o porte dela, cabeça, o alarme e a agilidade do pássaro, a mesma mobilidade esquiva. A fala, torrencial mas sem tonitruância, um regato ameno – o Eduardo saiba que é o mais sublime tagarela que eu conheço, nunca torpe na má-língua, tão delicioso na análise do outro como na justificadamente competitiva, e amorosa, atenção ao texto; malicioso se agravado, mas nunca maligno.

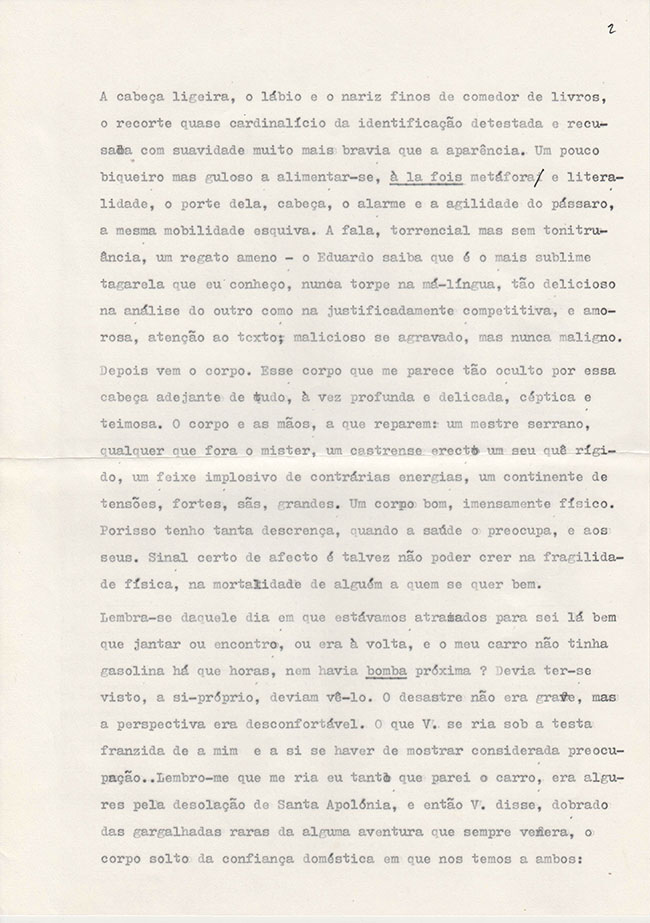

Depois vem o corpo. Esse corpo que me parece tão oculto por essa cabeça adejante de tudo, à vez profunda e delicada, céptica e teimosa. O corpo e as mãos, a que reparem: um mestre serrano, qualquer que fora o mister, um castrense erecto um seu quê rígido, um feixe implosivo de contrárias energias, um continente de tensões, fortes, sãs, grandes. Um corpo bom, imensamente físico. Por isso tenho tanta descrença, quando a saúde o preocupa, e aos seus. Sinal certo de afecto é talvez não poder crer na fragilidade física, na mortalidade de alguém a quem se quer bem.

Lembra-se daquele dia em que estávamos atrasados para sei lá bem que jantar ou encontro, ou era à volta, e o meu carro não tinha gasolina há que horas, nem havia bomba próxima? Devia ter-se visto, a si-próprio, deviam vê-lo. O desastre não era grave, mas a perspectiva era desconfortável. O que V. se ria sob a testa franzida de a mim e a si se haver de mostrar considerada preocupação… Lembro-me que me ria eu tanto que parei o carro, era algures pela desolação de Santa Apolónia, e então V. disse, dobrado das gargalhadas raras da alguma aventura que sempre venera, o corpo solto da confiança doméstica em que nos temos a ambos:

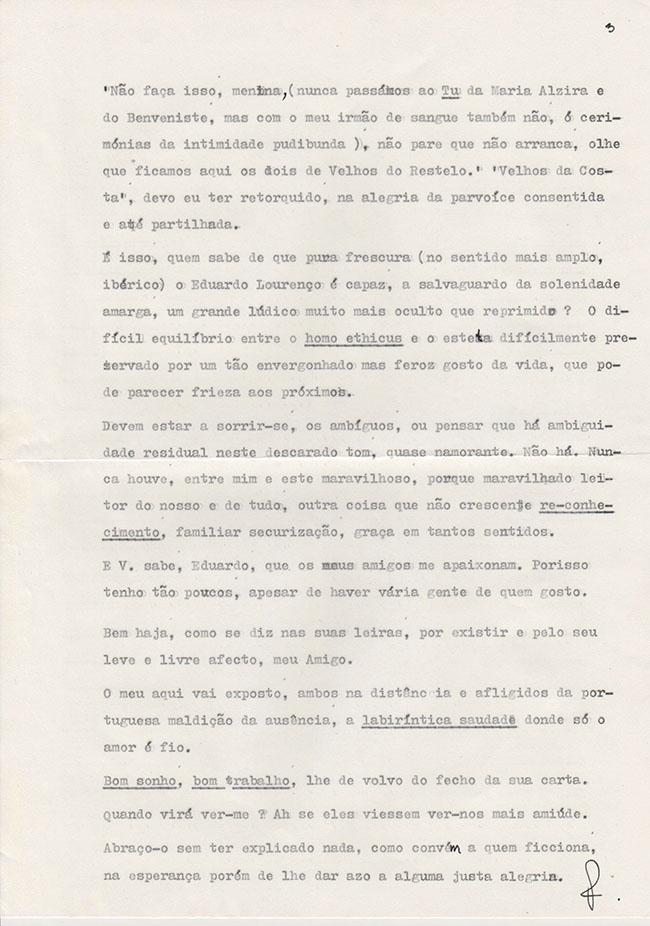

“Não faça isso, menina, (nunca passámos ao Tu da Maria Alzira e do Benveniste, mas com o meu irmão de sangue também não, ó cerimónias da intimidade pudibunda), não pare que não arranca, olhe que ficamos aqui os dois de Velhos do Restelo.” “Velhos da Costa”, devo eu ter retorquido, na alegria da parvoíce consentida e até partilhada.

É isso, quem sabe de que pura frescura (no sentido mais amplo, ibérico) o Eduardo Lourenço é capaz, a salvaguardo da solenidade amarga, um grande lúdico muito mais oculto que reprimido? O difícil equilíbrio entre o homo ethicus e o esteta dificilmente preservado por um envergonhado mas feroz gosto da vida, que pode parecer frieza aos próximos.

Devem estar a sorrir-se, os ambíguos, ou pensar que há ambiguidade residual neste descarado tom, quase namorante. Não há. Nunca houve, entre mim e este maravilhoso, porque maravilhado leitor do nosso e de tudo, outra coisa que não crescente re-conhecimento, familiar securização, graça em tantos sentidos.

E V. sabe, Eduardo, que os meus amigos me apaixonam. Por isso tenho tão poucos, apesar de haver vária gente de quem gosto.

Bem haja, como se diz nas suas leiras, por existir e pelo seu leve e livre afecto, meu Amigo.

O meu aqui vai exposto, ambos na distância e afligidos da portuguesa maldição da ausência, a labiríntica saudade donde só o amor é fio. Bom sonho, bom trabalho, lhe devolvo do fecho da sua carta. Quando virá ver-me? Ah se eles viessem ver-nos mais amiúde. Abraço-o sem ter explicado nada, como convém a quem ficciona, na esperança porém de lhe dar azo a alguma justa alegria.

F

Prelo: Revista da Imprensa Nacional/Casa da Moeda, n.º especial, Lisboa, Maio de 1984.COSTA, Maria Velho da, Cravo. Lisboa: Moraes, 1976.

Maria de Fátima de Bivar Velho da Costa era licenciada em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa. Foi membro da Direcção e Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, de 1973 a 1978. Foi também leitora do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros do King's College, Universidade de Londres, entre 1980 e 1987. Foi adjunta do secretário de Estado da Cultura em 1979 e adida cultural em Cabo Verde de 1988 a 1991. Desempenhou ainda funções no Instituto Camões.

A obra de Maria Velho da Costa situa-se numa linha de experimentalismo linguístico que renovou a literatura portuguesa na década de 60, destacando-se pelo virtuosismo da linguagem e pela riqueza vocabular e estilística. A crítica à condição social, política e humana da mulher na sociedade portuguesa de então resultou na escrita, com Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, das célebres Novas Cartas Portuguesas (1972), obra que o Estado Novo condenou por ofensas à moral vigente. Maria Velho da Costa é autora de alguns dos romances mais importantes do panorama literário contemporâneo, como Maina Mendes (1969), Casas Pardas (1977), ou Missa in Albis (1988).

Foi galardoada, em 1997, com o Prémio Vergílio Ferreira, da Universidade de Évora, pelo conjunto da sua obra e em 2002 recebeu o Prémio Camões. Após a sua morte, Luísa Costa Gomes escreveu: «Resta-me dizer o óbvio, para quem quiser: os livros de Maria Velho da Costa não se parecem com nada, são dela, far-lhe-ia grand plaisir que os fizéssemos nossos» (Jornal i, 25 de Maio 2020).

A obra de Maria Velho da Costa situa-se numa linha de experimentalismo linguístico que renovou a literatura portuguesa na década de 60, destacando-se pelo virtuosismo da linguagem e pela riqueza vocabular e estilística. A crítica à condição social, política e humana da mulher na sociedade portuguesa de então resultou na escrita, com Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, das célebres Novas Cartas Portuguesas (1972), obra que o Estado Novo condenou por ofensas à moral vigente. Maria Velho da Costa é autora de alguns dos romances mais importantes do panorama literário contemporâneo, como Maina Mendes (1969), Casas Pardas (1977), ou Missa in Albis (1988).

Foi galardoada, em 1997, com o Prémio Vergílio Ferreira, da Universidade de Évora, pelo conjunto da sua obra e em 2002 recebeu o Prémio Camões. Após a sua morte, Luísa Costa Gomes escreveu: «Resta-me dizer o óbvio, para quem quiser: os livros de Maria Velho da Costa não se parecem com nada, são dela, far-lhe-ia grand plaisir que os fizéssemos nossos» (Jornal i, 25 de Maio 2020).

© Centro Nacional de Cultura